(Sebuah Catatan Reflektif Pada Buku “Jangan Menghina Guruku Lagi” Karya Gusty Rikarno)

|

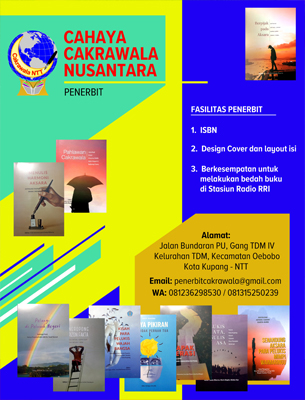

| Foto: R. Fahik/ Cakrawala NTT |

Oleh Mario Djegho

Alumnus Undana Kupang, Jurnalis Cakrawala NTT,

Anggota Komunitas Secangkir Kopi (KSK) Kupang

Melukis adalah sebuah kegiatan seni rupa dua dimensi. Kesenian tersebut diwujudkan dalam bidang lukis seperti kanvas dan diekspresikan melalui media garis dan warna oleh seorang pelukis. Seorang pelukis harus memiliki imajinasi, pemikiran, dan konsep secara estetis untuk menimbulkan rasa dan corak kehidupan di dalam lukisannya. Sebagai sebuah karya seni, lukisan bisa berdaya kreatif bagi peminat dan penikmatnya untuk menciptakan sesuatu dalam kaitannya dengan simetrisitas sosial (hubungan antar-sesama dan dirinya sendiri).

Salah satu

pelukis terkenal asal Italia, Leonardo Da Vinci telah membuktikan kuatnya daya

kreasi sebuah lukisan dalam perjalanan hidupnya. Pelukis asli pada karya “Manusia Vitruvian”, “Perjamuan Terakhir” dan “Mona Lisa” tersebut telah membuat cahaya

terang di tengah era Renaissance Italia

lewat ide dan karya seninya, sehingga ia kemudian di kenal sebagai “Manusia Renaissance”. Dalam

pandangannya, seorang pelukis sejatinya memiliki seluruh alam semesta di

pikiran dan tangannya. Hal tersebut akan mendorong seorang pelukis untuk terus

belajar sebagai satu-satunya hal yang tidak pernah dilupakan, tidak pernah

ditakuti, dan tidak pernah disesali oleh pikiran. Oleh karena itu, baginya,

dalam kaitannya dengan seni melukis, kebijaksanaan adalah anak dari

pengalaman.

Proses dan

daya kreasi tersebut juga erat kaitannya dengan dunia pendidikan. Ibarat sebuah

lukisan, dunia pendidikan pun dilukis oleh para pelukis handal dengan ide,

pemikiran, konsep, dan imajinasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya

visioner itu bertujuan untuk menumbuhkan asa dan rasa pada wajah bangsa secara

edukatif. Lalu, siapakah para pelukis visioner tersebut? Dan tentu jawabannya

merujuk pada sosok guru sebagai tenaga pendidik. Guru adalah seniman terbaik

dalam melukis wajah pendidikan yang akan membentuk wajah bangsa di kemudian

hari. Di dalam diri seorang gurulah segala upaya dan daya kreasi dituangkan

untuk membina, mendidik, dan membentuk pribadi-pribadi baru dalam membangun

simetrisitas dan peradaban sosial yang baik. Tanpa tarikan estetis dari tangan

seorang guru, lukisan wajah pendidikan kita akan terkesan pudar, nihil nilai,

dan terasa hambar.

Sekilas “Jangan Menghina Guruku Lagi”

Realitas

wajah pendidikan dan eksistensi guru di dalamnya juga tergambar jelas dalam pemikiran

Gusty Rikarno

lewat bukunya “Jangan Menghina Guruku

Lagi”. Di dalam buku tersebut, ia mencoba merangkum, menggali, dan mengkaji

data pendidikan di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan ramuan cerita yang

sederhana tetapi menarik untuk dicermati. Ia memandang pendidikan sebagai

sebuah sistem besar, dimana semua unsur yang tergabung di dalamnya saling

berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Namun, unsur utama yang menjadi

perhatiannya adalah eksistensi guru sebagai penggerak pendidikan. Baginya, guru

adalah role model yang menjadi

panutan hidup para peserta didik dalam mendalami dan mengimplentasikan semua

ilmu dan pengetahuan dalam setiap proses kegiatan belajar dan mengajar (KBM).

Dalam

definisinya, terminologi pendidikan diadopsi dari kata Yunani “paedagogie” yang berarti pendidikan dan

“paedagogia” yang berarti bermain

dengan anak. Di sisi lain, pendidikan juga selalu digunakan oleh bangsa Roma

dengan istilah “educare” dan bangsa

Jerman dengan istilah “erziehung”

yang sama-sama berarti mengeluarkan dan menuntun. Ketiga istilah yang diadopsi

oleh terminologi pendidikan sejatinya berarti mengeluarkan atau mengeksplorasi

potensi positif-produktif individu dan menuntunnya dalam bidang peminatan yang

sesuai secara potensial menuju sesuatu yang berguna dan bersifat konstruktif.

Dengan demikian, pendidikan merupakan wadah pembangunan manusia dalam konteks

perubahan yang lebih baik. Di dalam wadah itulah peran guru menjadi sosok

penting yang membentuk dan menuntun setiap individu sesuai potensi dan arah

pergerakannya di kemudian hari.

Hal tersebut

senada dengan pandangan Syah (2011) dalam bukunya “Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Terbaru” yang mengartikan

pendidikan sebagai sebuah proses dimana individu-individu tertentu memperoleh

pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhannya

dengan metode-metode tertentu. Dalam proses itulah peran guru menjadi semakin

konkret ketika pengaktualisasian metode-metode pendidikan membutuhkan

figur-figur profesional dalam bidang pendidikan.

Buku “Jangan Menghina Guruku Lagi” karya Gusty Rikarno secara jelas menggambarkan

realitas guru dan wajah pendidikan di lingkup NTT. Ia menuliskan semua

pengalaman pribadinya tentang dinamika pendidikan berserta dampak yang turut

diboncenginya. Sekali peristiwa, ia mengisahkan dan menggambarkan situasi

keresahan para pemangku kebijakan, guru, dan semua pelaku pendidikan akibat

rendahnya hasil Ujian Nasional di Provinsi NTT dalam rerata nasional. Tentunya,

keresahan itu membuatnya harus mencari segala celah kosong demi melihat secara

lebih mendalam penyebab rendahnya kualitas pendidikan di NTT.

Di lain

kesempatan, ia juga mengisahkan tentang kualitas guru sebagai tenaga pendidik

di NTT. Rendahnya kompetensi dan minimnya budaya literasi di lingkungan tenaga

pendidik juga menjadi batu sandungan bagi percepatan pembangunan manusia (human development) di NTT. Di sisi lain, yang lebih menyita

perhatian adalah ketika ia menggambarkan bagaimana para pelajar dan mahasiswa

rela “menjajakan diri” dalam “wisata seks bebas” demi menunjang gaya hidup (life style) ataupun demi sesuap nasi.

Mirisnya lagi, dalam penelitian sederhananya, ia menemukan bahwa masyarakat

lebih cenderung memuaskan dahaga “isi perut” ketimbang kebutuhan “isi kepala”.

Semua terkemas rapi dalam buku “Jangan

Menghina Guruku Lagi” ini.

Proses

pembahasan yang sederhana dengan uraian cerita yang menarik membuat buku ini

bisa dibaca oleh semua kalangan. Namun, buku “Jangan Menghina Guruku Lagi” ini sebenarnya ingin menggambarkan

secara holistik bagaimana realitas pendidikan di NTT sambil menawarkan solusi

sesuai kebutuhan zaman.

Wajah Guru Sebagai Pelukis Wajah Bangsa

Seperti

halnya Leonardo Da Vinci, guru sebagai pelukis wajah bangsa melalui dunia

pendidikan harus mampu menghidupkan karyanya dengan baik. Dengan kata lain,

esensi dan dan eksistensi guru dalam dunia pendidikan harus diperhatikan secara

serius. Jika di dalam buku “Jangan

Menghina Guruku Lagi” seorang Gusty

Rikarno sangat intens memperhatikan kualitas guru dan pendidikan, maka sudah

saatnya wajah guru sebagai seorang pelukis dilukis ulang demi terjaganya

dinamika pendidikan yang lebih bermartabat. Lalu, siapa yang harus melukis

ulang wajah para guru?

Sebelum

menjawab pertanyaan tersebut, esensi dan eksistensi guru harus diuraikan

terlebih dahulu dalam kerangka kompetensi. Standar dan kualitas guru secara

personal pada dasarnya diukur dalam tataran kompetensi. Kompetensi tersebut

menjadi suatu tanda pendeskripsian kecakapan, kemampuan, dan integritasnya

sebagai pendidik profesional dengan beberapa indikator tertentu. Berdasarkan

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada pasal 10 ayat

(1) menyatakan bahwa “Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan

kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”.

Lebih lanjut,

menurut Conny R. Semiawan, ada tiga kriteria utama yang menjadi penunjang

kompetensi seorang guru, yakni knowledge

criteria, performance criteria,

dan product criteria. Yang pertama, Knowledge criteria merupakan kemampuan

intelektual yang dimiliki seorang guru yang meliputi penguasaan materi

pelajaran, pengetahuan mengenai cara mengajar, pengetahuan mengenai tingkah

laku individu, pengetahuan tentang kemasyarakatan dan pengetahuan umum. Yang

kedua, performance criteria adalah

kemampuan guru yang berkaitan dengan berbagai keterampilan dan perilaku, yang

meliputi keterampilan mengajar, membimbing, menilai, interaksi sosial dan

pergaulan, serta cara berkomunikasi. Dan yang terakhir, product criteria merujuk pada kemampuan guru dalam mengukur

kemampuan dan kemajuan siswa setelah mengikuti proses belajar-mengajar (Danim,

Sudarwan, Kairil, 2015. Profesi

Kependidikan).

Jika

ditelisik lebih jauh, kompetensi guru dan penunjangnya tersebut serupa dengan

pandangan Leonardo Da Vinci bahwa pelukis hebat selalu memiliki semesta dan

pikiran di tangannya, sehingga pengalaman dan proses belajar adalah langkah

utama yang menjadikannya bijaksana. Hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab

dalam teori belajar sosial, guru adalah pijakan dan patokan pembelajaran

peserta didik, sehingga seorang guru yang bijak akan menghasilkan begitu banyak

kebijaksanaan dalam diri peserta didik. Kompetensi guru tersebut pada akhirnya

bermuara pada eksistensi dan kedudukan guru yang tidak hanya dipahami sebagai

sebuah profesi pekerjaan, tetapi juga mengemban misi peradaban sebagai tujuan

dari sebuah pendidikan. Oleh karena itu, kompetensi guru menjadi satu bentuk

kombinasi antara kecakapan, kapasitas, kemampuan dan integritas etis guru dalam

perannya sebagai model atau teladan di dalam kelas. Peserta didik akan meniru

dan mengimplementasikan apa yang ditampilkan, diajarkan, dan dikatakan guru

sebagai bagian dari evaluasi dan proses perubahan sikap dan perilaku peserta

didik.

Lalu,

jawaban yang tepat dalam memenuhi pertanyaan “siapakah yang akan melukis ulang wajah guru kita?” adalah guru itu

sendiri. Di dalam buku ”Jangan Menghina

Guruku Lagi” ini, Gusty

Rikarno sekali lagi menggambarkan sosok “kambing hitam” yang selalu dicari

ketika semua pihak terlilit sebuah problema pendidikan yang tidak pernah

menemui jalan keluarnya. “Kambing hitam” tersebut bisa merujuk pada pemerintah,

ketersediaan dana operasional sekolah, hingga kurangnya fasilitas penunjang

fisik. Lalu, ketika “kambing hitam” itu terus berkeliaran tanpa arah,

bagaimanakah nasib masa depan pendidikan kita? Dengan demikian, Gusty Rikarno dengan tegas mengatakan “Bunuh saja kambing hitam itu, jangan dicari

lagi”. Artinya, semua perubahan harus berdasar pada sikap ingin berubah,

bergerak, dan bekerja dengan inisiatif yang inovatif dan produktif. Oleh karena

itu, guru harus bisa menjadi pelukis ulang wajahnya sendiri dengan bercermin

diri, terus belajar, dan terus berupaya di tengah keterbatasan demi mewujudkan

mimpi mencerdaskan kehidupan bangsa.

Literasi : Penuntun Dasar bagi Pelukis

Wajah Bangsa

Sekali

kisah, dalam bukunya “Jangan Menghina

Guruku Lagi” ini, Gusty

Rikarno menceritakan pengalamannya tentang maraknya kasus “perjokian” di dalam

dunia pendidikan. “Perjokian” juga sering terjadi ketika para guru dituntut

untuk menunjukan kualitas tulisannya demi menunjang proses kenaikan pangkat.

Seorang guru yang berkualitas secara kompeten dan cakap secara intelektual akan

mampu mempertanggungjawabkan mutu personalnya. Namun, segelintir guru yang

belum maksimal secara intelektual dan pengalaman akan terjerumus ke dalam kasus

“perjokian”. Artinya, ia akan menggunakan jasa pembuatan tulisan yang dibuat

oleh pihak lain, seperti kasus “perjokian” yang terjadi dalam proses pembuatan

skripsi yang marak di perguruan tinggi.

Kasus

sederhana yang dilukiskan oleh Gusty

Rikarno tersebut sebenarnya ingin menunjukan bahwa sudah saatnya para guru

bergerak maju sambil berbenah diri. Bagaimana caranya? Perkuat budaya literasi

dan tingkatan intensitas kegiatan baca dan tulis di kalangan guru. Dengan

demikian, ketika esensi dan eksistensi guru dipertanyakan, guru mampu

menunjukan kualitas dan kompetensinya secara baik, sehingga sampai kapanpun,

tidak ada lagi yang akan menghina para guru.

Ibarat

melukis pada kanvas, literasi menjadi alat lukis yang dibutuhkan oleh pelukis

dalam mengekspresikan pikiran dan imajinasinya melalui media warna dan garis.

Menurut

Elizabeth Sulzby, seorang professor pendidikan dari University of Michigan yang

menggagas konsep literasi usia dini, literasi adalah kemampuan berbahasa yang

dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi. Kemampuan tersebut terdiri atas

kegiatan membaca, berbicara, menyimak dan menulis. Singkatnya, literasi

berhubungan erat dengan keaksaraan, yaitu kemampuan menulis dan membaca. Oleh

karena itu, hal pertama yang harus dilakukan oleh para guru adalah terus

membaca dan menulis, seperti yang ditulis oleh Gusty Rikarno dalam bukunya ini, yakni

“Jangan pikirkan apa kita tulis, tetapi tulislah apa yang kita pikirkan”.

Literasi

membaca dan menulis adalah pintu gerbang dalam memahami bentuk literasi lain,

seperti lliterasi numerasi, literasi budaya dan keluarga, literasi digital, literasi

finansial, dan literasi sains. Guru harus mampu menceburkan diri di dalam

setiap kegiatan literasi, terutama menyangkut keaksaraan. Seperti yang

ditekankan oleh Leonardo Da Vinci, kebijaksanaan adalah anak dari pengalaman,

guru juga harus menambah kualitas diri dengan menggenggam banyak pengalaman

dalam proses belajar yang berkelanjutan.

Pada

akhirnya, melalui budaya literasi yang baik, lukisan wajah para guru akan

terlihat menarik, dan tentunya wajah pendidikan pun bisa terlukis ulang secara

baik pula. Melalui buku “Jangan Menghina

Guruku Lagi” karya Gusty

Rikarno ini, semua pihak dipacu untuk bisa memahami pendidikan secara

menyeluruh, terutama guru sebagai unsur penting di dalamnya. Guru adalah sosok

penting dalam proses pendidikan, sehingga mutu dan kualitas seorang guru juga

harus terjaga secara baik.

Hal

tersebut (mungkin) berguna dalam merealisasikan filsafat pendidikan Ki Hajar

Dewantara dan Driyarkara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus

menekankan penguatan nilai-nilai luhur bangsa sendiri agar tidak kehilangan

jati dirinya, sedangkan bagi Driyarkara, pendidikan harus mengajarkan setiap

individu untuk memahami dan menyadari keberadaannya yang turut mempengaruhi

lingkungannya. Oleh karena itu, pendidikan dirancang tidak hanya sebatas untuk

memenuhi kebutuhan pragmatis ekonomi dan profesi, tetapi lebih jauh menyangkut

humanisasi. Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia, seperti halnya

melukis, semua pihak yang terlibat di dalamnya harus mampu berupaya dan berdaya

kreatif.

Editor: R. Fahik/ red

0 Comments